L’inconscient n’a malheureusement rien de poétique. Ses manifestations, qu’il s’agisse des rêves, des lapsus, des mots d’esprit ou des actes manqués, surgissent toujours de manière inopinée, provoquant malaise et gêne, tout en révélant ces désirs inavouables que le sujet, dans sa vigilance diurne, s’efforce de refouler. La psychanalyse, en encourageant l’association libre, vise justement à lever les résistances internes qui s’opposent à cette règle fondamentale. Le psychanalyste, pour sa part, est ce sujet supposé savoir ce qu’il en est de ses propres résistances, un guide fragile face à l’opacité du langage de l’inconscient.

La poésie, quant à elle, semble suivre une toute autre logique. Elle est un langage d’organes, un chant du corps morcelé, détournant la fonction expressive du langage vers une résonance viscérale. Le poète prête sa voix aux blessures du cœur, aux pulsions vengeresses du bras, aux tourments d’entrailles livrées aux fluctuations du désir. L’unité de base du poète n’est pas un corps intègre, mais un assemblage polymorphe, brisé et reconstruit selon les lois du fantasme et de l’anticipation imaginaire.

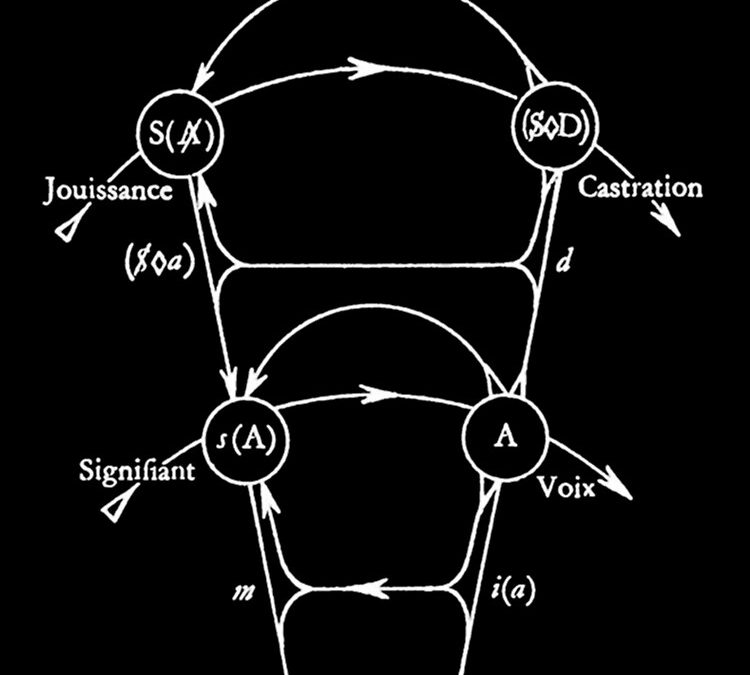

Lacan, dans sa lecture du stade du miroir, décrit cette genèse de la psychose où l’enfant anticipe imaginairement son unité. Ce moment de jubilation initiale, où le sujet se contemple et se désigne dans son propre reflet, n’est pourtant qu’une fragile illusion, une tentative de maîtrise toujours déjà compromise. Car la stabilité du schéma corporel demeure une chimère, et la fissure originaire qui en résulte ouvre la voie à toutes les altérations de l’image du corps. Dépossédé de sa cohérence, celui-ci se transforme en une passoire, criblée par les assauts du signifiant.

Freud, avec son célèbre aphorisme « L’anatomie, c’est le destin », nous rappelle que le corps est destiné à être délivré de toute vision atomiste, de toute conjecture imaginaire hallucinatoire et mortifère. Or, le stade du miroir est également celui du retour à l’archaïque. Avant le mythe civilisateur de l’Œdipe, découvert par Freud, se tenait une mythologie plus ancienne, plus brutale, où l’Œdipe apparaissait inversé : une scène primitive où le père, tel Saturne ou Jupiter, dévorait ses fils afin d’empêcher leur accession au pouvoir.

Freud, juif et descendant d’Abraham, était hanté par la possibilité de ce retour, de cette régression vers un ordre ancestral de violence et de destruction. Tuer le père n’était pas seulement, pour lui, le ressort fondamental du drame oedipien ; c’était aussi le seul moyen de traverser le miroir, d’affronter l’angoisse du dédoublement et de l’altérité. Ainsi, l’inconscient et la poésie, loin d’être totalement étrangers l’un à l’autre, se croisent et se confondent dans un même opéra tragique, celui du sujet en quête d’une unité toujours fuyante.

Thierry-Auguste Issachar