Liste des contributions des membres d’Essaim freudien.

Les contributions

La vertu de ne pas vivre

Il existe chez le névrosé une pente constante, opiniâtre, presque respectable tant elle est bien habillée : une pente ascétique. Elle ne se présente pas sous la forme caricaturale du rigorisme religieux ou de la morale déclarée. Elle est bien plus efficace. Elle se loge au cœur même de ce que le sujet appelle sa « raison », sa « mesure », sa « maturité ».

Le névrosé ne cherche pas le plaisir. Il cherche à n’avoir rien à perdre.

Du père tout puissant au père déchu : le déplacement lacanien

Pourquoi la vérité est-elle si centrale chez Jacques Lacan ? Non parce qu’elle serait démontrable, ni parce qu’elle relèverait d’un savoir vérifiable, mais parce qu’elle constitue la condition même du lien. La vérité lacanienne n’est pas de l’ordre de la preuve : elle est de l’ordre de la parole. Elle ne se constate pas, elle s’adresse. Elle ne s’accumule pas, elle s’énonce. Ce qui fait autorité, chez Lacan, ce n’est donc ni la science ni l’expertise, mais une parole engagée, une parole qui met en jeu un sujet — et qui, pour cette raison même, peut produire un effet de pacification.

La phobie, ou la haine comme dernier rempart

La phobie ne se contente pas de produire de la peur. Lorsqu’elle échoue à maintenir sa fonction de bord, lorsqu’elle est attaquée, disqualifiée ou sommée de disparaître, elle peut se renverser en haine. Cette haine n’est pas un affect secondaire, ni une dérive morale : elle est une tentative ultime de tenir l’angoisse à distance lorsque l’objet phobique ne suffit plus à la localiser.

Sous le regard, l’abîme

Freud a très tôt désigné, au cœur même du travail du rêve, un point qui résiste à toute interprétation. Il l’a nommé l’ombilic. Non pas un détail obscur à élucider plus tard, mais un lieu où le sens s’arrête, où l’analyse rencontre une opacité irréductible. Ce point n’est pas un défaut de la méthode, encore moins un échec du savoir. Il est une nécessité. Pour que le psychisme tienne, il faut qu’une part du réel demeure hors prise. L’idée d’un désir entièrement déchiffrable, d’un inconscient totalement transparent à lui-même, relève toujours d’une illusion dangereuse.

La phobie : une architecture de l’angoisse ?

La phobie est sans doute l’un des symptômes les plus mal compris de la modernité. On la croit simple parce qu’elle exhibe un objet. On la croit banale parce qu’elle se décline à l’infini — araignées, foules, ascenseurs, avions, places publiques, écrans, regards. On la croit quotidienne parce qu’elle circule aujourd’hui dans les manuels, les médias et les discours de prévention comme une gêne parmi d’autres. C’est un leurre !!!

La mort symbolique que la modernité ne supporte plus

Il est des moments où l’on croit que la modernité s’est libérée de toutes les anciennes croyances, mais il suffit de regarder comment elle se comporte face au temps pour comprendre qu’elle n’a jamais quitté l’animisme. L’animisme ancien ignorait toute séparation véritable : le désir rejoignait l’objet sans distance, la pensée touchait la réalité sans résistance, le moi et son double se confondaient dans un pacte silencieux. L’âme coulait dans le corps comme une eau non divisée. La toute-puissance y était la météorologie du monde intérieur.

L’art de la coupure

Il arrive très souvent que les premières séances d’une analyse commencent sous le signe d’une mise en scène soigneusement orchestrée. Certains patients arrivent avec un récit composé, un fil narratif bien ficelé, une sorte de partition intime qu’ils croient nécessaire pour tirer le meilleur parti du temps analytique. Comme s’ils devaient optimiser la séance, éviter le gaspillage, rentabiliser leur parole. Ils imaginent que la parole vaut ce qu’elle pèse, et qu’elle pèse davantage lorsqu’elle a été préparée.

Anatomie d’un monde sans figures

On commence toujours par cette question simple et terrible : comment ne pas nuire ? (primum non nocere)

Non pas comment guérir — la guérison appartient aux dieux, à la chimie, à la contingence ou au roman intime du patient — mais comment ne pas détruire ce qui, en lui, tient encore debout lorsqu’il nous confie le fil fragile de son transfert. Car il suffit d’un rien pour briser un sujet : un mot trop brillant, un silence trop plein, un signifiant lancé comme une pierre. Un rien, et voilà qu’une existence vacille parce que celui qui écoute a oublié qu’il occupait une place imaginaire saturée de pouvoir.

Le Pouvoir du Blanc

Il existe dans nos villes, nos couloirs d’hôpital, nos cabinets étroits, un pouvoir silencieux que presque plus personne ne voit. Ce pouvoir, c’est le blanc. Le blanc des murs, du drap, de la lampe, du carnet d’ordonnances. Un blanc qui n’est pas une couleur mais une scène, un espace où un être humain, frappé par la douleur, accepte de se déposer. Une sorte de petite nuit intérieure où l’on confie son corps et son destin à un autre.

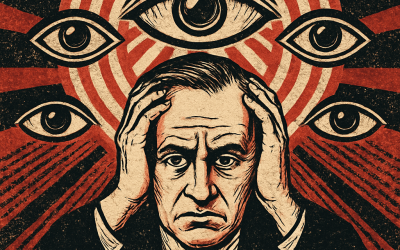

Bienvenue dans la cité des persécutés !

Il est devenu difficile aujourd’hui de lire les Mémoires d’un névropathe comme un document du passé.On les lit, au contraire, comme un miroir.Un miroir déformant, certes, mais dont la déformation ne tient plus à la folie du patient :elle tient à la transformation du...

“Tout rêve est réalisation de désir.”

Sigmund Freud