Le symptôme, la scène et le maître

La psychologie moderne, si prompte à se dire « scientifique », n’aura finalement fait que repeindre les anciens démons médiévaux avec des couleurs plus neutres. Le lexique a changé – plus de diable ni de possession –, mais la logique reste la même : il s’agit toujours d’expliquer, de classer, de maîtriser. On a simplement troqué le bénitier contre la batterie de tests. Ce faisant, on a oublié le plus essentiel : la faille.

Là où la psychologie rassure avec ses catégories – normal, pathologique, trouble léger ou sévère –, la psychanalyse dérange. Elle ne s’intéresse pas à ce que l’homme a, mais à ce qu’il dit malgré lui. Elle ne cherche pas la norme, mais ce qui l’ébrèche : le symptôme.

Entendre le symptôme

Freud n’a pas visé la maladie, mais le symptôme. Ce détail minuscule, ridicule, parfois même honteux, qui revient en boucle – un mot, un rêve, une douleur sans cause. C’est là que ça parle.

Et ce que ça dit, ce n’est pas « je souffre », mais plutôt « je suis pris dans quelque chose qui me dépasse, qui me divise, qui insiste ». Ce n’est pas la plainte du malade, c’est le chant de l’inconscient.

La médecine veut éradiquer. Freud écoute. Il écoute ce qui résiste à l’effacement, ce qui insiste, ce qui revient comme une mauvaise blague. Le symptôme n’est pas un parasite : il est un appel. Il est la trace d’un corps pris dans un langage qui ne lui appartient pas.

Ce que Freud découvre, ce n’est pas une nouvelle pathologie, c’est une scène. Une scène où quelque chose se joue – et rejoue – sans cesse.

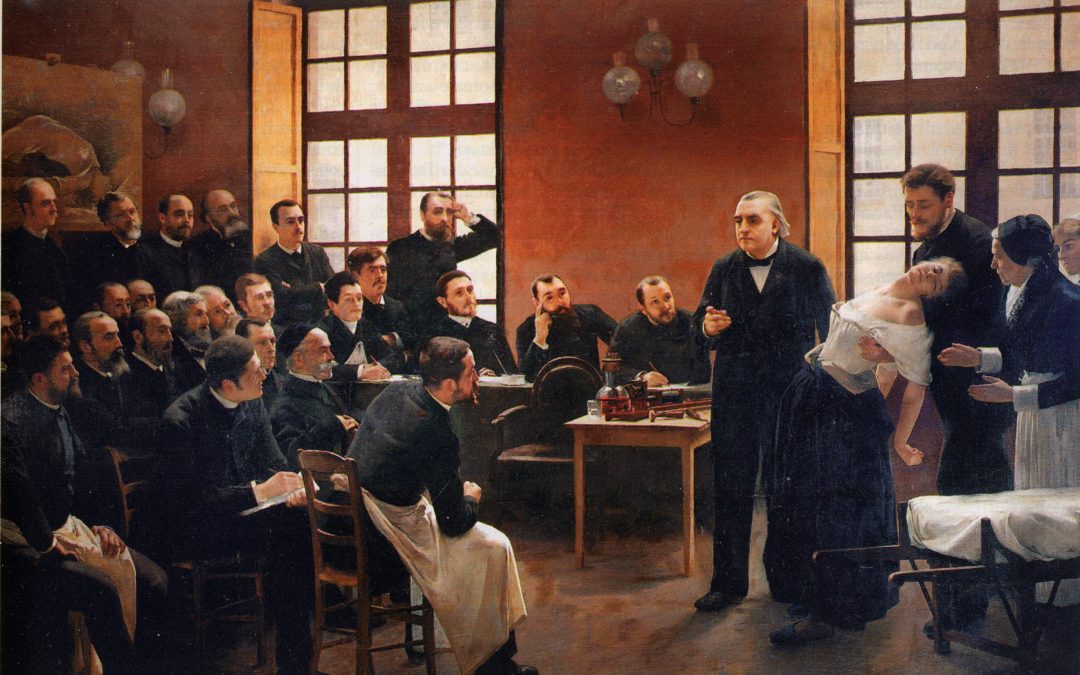

Danse hystérique, scène tragique

Rien n’irrite plus un homme qu’un corps qu’il ne comprend pas. L’hystérique danse, tombe, se tord, se donne en spectacle. Mais ce n’est pas une provocation : c’est un cri.

Charcot l’a photographiée, exhibée, mesurée. Freud, lui, a entendu. Il a quitté la salle de démonstration pour l’espace de la parole.

Car ce corps qui déborde, c’est aussi celui d’Antigone, qui défie la loi au nom d’un autre ordre, invisible, impossible à nommer. C’est celui de Nora qui claque la porte, sans se retourner. C’est Médée qui tue pour dire sa déchirure. Ce sont des figures du symptôme : là où la parole échoue, le corps s’en mêle.

Et le théâtre revient. Pas le théâtre comme décor, comme jeu de comédie mais comme structure. Le symptôme est une mise en scène – parfois grotesque, parfois sublime – d’une vérité qu’on ne peut pas dire autrement.

Lacan : quand le symptôme désigne le maître

Lacan a radicalisé l’intuition freudienne. Le symptôme hystérique, disait-il, c’est ce qui répond à l’apparition du maître.

Le maître dit : « je sais ». L’hystérique répond : « montre-moi ». Et le maître s’effondre.

L’hystérique ne cherche pas la vérité, elle pousse l’autre à avouer qu’il ne la détient pas. C’est sa force. Elle n’est pas victime. Elle convoque, elle déstabilise, elle rend le pouvoir fragile.

C’est Hamlet qui met en scène le meurtre de son père pour faire tomber le masque du roi. C’est Achille qui refuse de se battre parce qu’on a touché à son honneur. Ce sont des figures hystériques : ils révèlent l’imposture du pouvoir, simplement en s’abstenant, en se retirant, en mettant en scène leur silence.

Et le psychanalyste, dans tout ça ? Il n’est pas là pour savoir. Il est là pour tenir la scène. Pour soutenir le symptôme, jusqu’à ce que le sujet s’en saisisse.

Le symptôme reste

Aujourd’hui, le maître ne fait plus peur : il rassure. Il est coaché, policé, managé. Il promet du sens, de la bienveillance, un développement personnel sans reste. Mais le symptôme, lui, n’en a rien à faire du sens. Il se fout de votre équilibre. Il ne veut pas du bien.

Il veut du vrai.

Et le vrai, ce n’est pas ce qui fait du bien. C’est ce qui dérange, ce qui déplace, ce qui mord. C’est ce qui met en crise la belle organisation du monde, ses courbes de Gauss de la souffrance et ses tests psychotechniques de la paix intérieure.

Le symptôme, c’est le grain de sable dans la machine à produire du bonheur. C’est ce qui ne rentre pas dans la grille. C’est la scène qui déborde, le cri qui empêche de dormir, l’éclat qui fait tomber les masques.

La psychanalyse ne répare pas. Elle ouvre. Et parfois, elle dévaste. Elle n’est pas là pour réconcilier l’homme avec lui-même, mais pour lui rappeler qu’il est divisé – et que c’est justement là que ça commence.

Thierry-Auguste Issachar