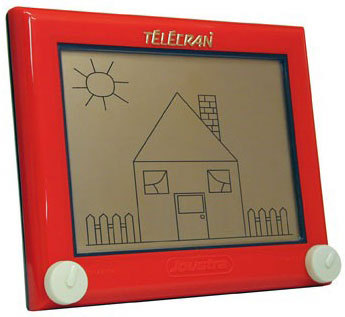

En 1925, Freud s’arrête sur un objet enfantin, dérisoire : un jouet, le bloc-notes magique. Une feuille transparente posée sur une pellicule de cire. On écrit : le signe apparaît. On soulève : il disparaît. Mais pas vraiment. Car l’empreinte demeure, gravée en profondeur, invisible mais indélébile.

Freud y voit la métaphore du psychisme :

- la surface, c’est la conscience, réceptive, toujours disponible, mais sans mémoire propre ;

- la couche de cire, c’est l’inconscient, où tout s’inscrit et où rien ne s’efface.

« Notre système perception-conscience n’a pas de mémoire… mais les traces durables subsistent dans d’autres systèmes psychiques » (Bloc-notes magique, 1925).

Autrement dit, la conscience ne vit qu’à condition de s’effacer. La mémoire véritable n’est pas en surface mais dans les profondeurs. Encore faut-il que la surface reste libre, ouverte à de nouvelles écritures.

Saturation : l’écran troué

Notre époque a rompu cet équilibre. La surface n’est plus vierge : flux numériques, notifications, images, slogans. Tout s’accumule, rien ne disparaît. Là où Freud insistait sur le rôle d’un pare-stimulus protecteur (Au-delà du principe de plaisir, 1920), nos écrans sont devenus poreux. Plus rien ne filtre. Les stimuli s’impriment directement, goutte après goutte, en profondeur. Résultat : un psychisme saturé, envahi par une pluie de micro-chocs, incapable de les refouler.

L’oubli : une fonction vitale

Freud rappelait que « l’oubli n’est pas une perte mais une condition du fonctionnement psychique ». Loin d’être une faiblesse, il est une ressource. Sans lui, aucune invention n’est possible.

Or notre temps déclare la guerre à l’oubli. Tout doit être conservé, archivé, tracé : clouds, serveurs, bases de données. La mémoire intégrale est devenue une technique industrielle. Mais une mémoire sans effacement n’est plus une mémoire : c’est un cimetière.

La disparition du droit à l’oubli

C’est ici que la métaphore du bloc-notes magique prend une tournure inquiétante. Dans le numérique, les fautes de jeunesse, les maladresses, les traces intimes ne s’effacent plus. Elles réapparaissent à tout moment, comme si la feuille n’était jamais soulevée.

Ce qui autrefois relevait de la honte passagère, d’un oubli protecteur, devient une inscription indélébile. Chaque individu se voit condamné à porter le fardeau de son passé — tweets, photos, propos maladroits — gravés à jamais dans une cire qui n’a plus de profondeur, mais qui se confond avec la surface elle-même.

Le droit à l’oubli s’érode, et avec lui la possibilité même de recommencer, d’avoir un avenir dégagé du poids de ses erreurs.

Le smartphone, faux bloc-notes magique

On nous vend le smartphone comme un bloc-notes magique moderne : surface tactile infiniment disponible, effacement d’un simple geste. Mais c’est un effacement de façade. Derrière l’écran, rien ne disparaît.

Là où Freud voyait un jeu fécond entre inscription et effacement, nous ne connaissons que l’accumulation. Nos mémoires sont colonisées, saturées de slogans, de catastrophes, de répétitions. Ce que nous croyons avoir “zappé” reste inscrit, prêt à resurgir, parfois contre nous.

Conclusion : sauver l’espace de l’oubli

Freud ne célébrait pas la perfection de la mémoire : il en soulignait la fragilité et la nécessité de l’oubli. Sans surface vierge, pas d’inscription ; sans effacement, pas de désir.

Notre temps inverse ce rapport : tout s’archive, rien ne se perd. Les erreurs de jeunesse deviennent des stigmates permanents.

Face à cette dérive, la psychanalyse rappelle une évidence : il faut défendre l’oubli. Non comme une perte, mais comme une chance, la seule qui nous laisse un espace de liberté intérieure, un droit à recommencer.

Peut-être est-ce cela, la magie perdue : non pas tout conserver, mais savoir effacer.

Thierry-Auguste Issachar