« Dans l’inconscient, il n’y a pas de négation », disait Freud. Mais il faudrait ajouter : il n’y a pas davantage de différence sexuelle. L’Adam et la Dame s’y confondent dans une boue primitive, chaos indistinct où rien ne se sépare. Seul l’Œdipe tranche : le père, lame symbolique, ouvre la coupure d’où naît la civilisation. Sans ce refoulement — celui du non-rapport sexuel — pas de loi, pas de langage, pas de société. Mais cette séparation n’est jamais achevée. Elle n’installe pas une vérité, elle installe un manque. Voilà pourquoi la différence sexuelle ne sera jamais absolue : elle vacille, elle bégaie, elle hante. Nos modernes identités « fluides » ne font qu’exhiber ce reste indécidable, ce refoulé qui revient en carnaval. On croit abolir le sexe : on ne fait qu’en rejouer l’impossible.

Avant l’Œdipe, le sujet est ventriloque : une voix le traverse, sans qu’il n’en sache rien. Buisson ardent de Moïse, évangile de Jean, délire mystique. Ce sujet de l’énonciation croit dire « je suis », mais il n’est qu’un pantin animé par un souffle étranger.

C’est là que se marque la différence structurale entre hystérique et obsessionnel. L’hystérique, dit Lacan, n’est jamais entrée dans l’Œdipe : elle reste à la porte de la castration symbolique, refusant qu’un père vienne séparer définitivement l’enfant de la mère. Elle interroge sans fin l’Autre, sommant l’analyste, l’amant ou le maître d’incarner une vérité totale, une sainteté radicale. L’obsessionnel, lui, a bien franchi le seuil œdipien, mais il y demeure prisonnier. Ayant intégré la loi, il la transforme en mécanique infernale : il calcule, ruse, multiplie les détours. Il sait qu’il ne sauvera jamais son âme, mais il s’acharne à négocier avec l’impossible. L’hystérique met l’Autre à l’épreuve pour qu’il soit sans faille ; l’obsessionnel, lui, s’épuise à contourner un manque qu’il reconnaît trop bien.

Entre eux se profile le parlêtre, ce sujet qui ne se confond pas avec son discours, mais qui surgit dans l’interstice : là où l’énoncé vacille, là où la voix dérape. Voilà l’invention freudienne, ce que la psychanalyse arrache au silence et que nos neurosciences, ivres de scanner et de synapse, ne pourront jamais concevoir.

Freud voulait une science. Non pas une contrefaçon positiviste, mais une rigueur qui s’éprouve dans l’acte même : concepts aiguisés, efficacité éprouvée dans la cure. Et pourtant, paradoxe cruel, les écoles de psychanalyse se contentent d’empiler des dogmes et d’ânonner des références, en laissant de côté ce qui fait la substance même de la pratique : l’attention flottante, le maniement du transfert. On forme des théologiens, pas des analystes. On récite Lacan comme on récitait jadis saint Thomas. On s’incline devant des idoles de papier. Mais une science qui oublie son art tourne en rond : elle devient scolastique, prisonnière de sa propre ferveur.

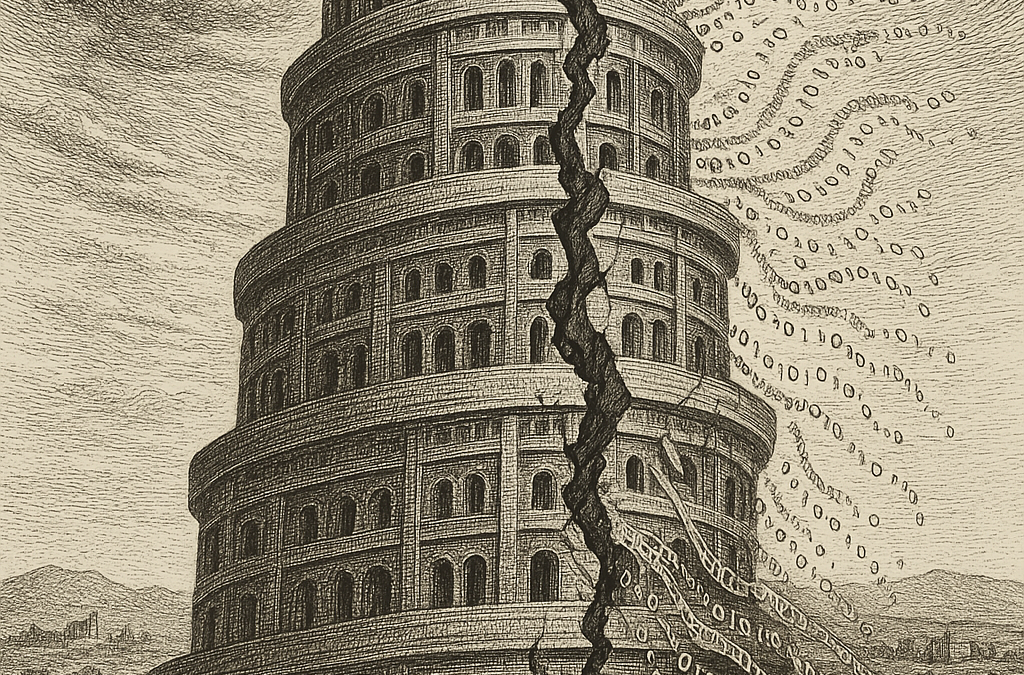

D’autant plus que nous vivons désormais dans Babel où les langues prolifèrent, se coupent, se multiplient sans fin : le malentendu n’est plus accident, il est loi, structure. Lacan le disait : « la communication, c’est le malentendu ». Mais aujourd’hui, le symbolique ne résorbe plus rien : il se délite dans un vacarme de signes. Les réseaux sociaux en sont la caricature : chacun y parle sa langue privée, persuadé d’être entendu, alors qu’il ne s’adresse qu’à son miroir. La langue, jadis ciment de l’humanité, n’est plus qu’un champ de bataille de fragments. Babel est devenue notre état naturel.

Et dire qu’on a osé moquer Freud en le réduisant à cette phrase : « L’anatomie, c’est le destin ». Mais dans l’Europe de Darwin, où l’homme n’était plus qu’un singe raffiné, Freud fut le seul à dire : NON ! L’origine de l’homme n’est pas biologique, mais psychique, animique. « Le moi n’est pas maître dans sa propre maison » : voilà l’humiliation. On l’a souvent appelée, Freud lui-même, la « troisième blessure », après Copernic et Darwin. Mais c’est en réalité la toute première, car elle traverse déjà le développement psychique : premier stade, nous découvrons que nous ne sommes pas maîtres chez nous, l’oralité nous lie au sein maternel ; deuxième stade, nous comprenons que nous ne sommes pas si éloignés de l’animal, le contrôle anal rappelant la bête que nous restons ; troisième stade, nous acceptons que nous ne sommes pas le centre du monde, la génitalité ouvrant à l’altérité radicale. L’inconscient n’est donc pas une blessure de surcroît : il est la matrice de toutes les autres.

C’est pourtant cette blessure que notre époque s’acharne à refuser. Elle veut croire au tout biologique, au tout neuronal, au tout hormonal. Elle proclame : « le cerveau, voilà ton destin ». Mais l’énigme de l’âme persiste, elle échappe, elle résiste. Et c’est pourquoi Freud reste scandaleux : il n’appartient pas au passé, il continue de nous offenser.

Thierry-Auguste Issachar