Lacan a déplacé la psychanalyse du corps vers le langage, du sexuel vers le signifiant. Ce déplacement, d’une fécondité théorique immense, a aussi produit une désincarnation du désir. En relisant Freud à rebours de cette spiritualisation du discours, cet article plaide pour un retour du sexuel comme fondement éthique de la psychanalyse : non pas un retour au biologique, mais au corps parlant, à la pulsion comme vérité du sujet.

I. Le manque du manque

Chez l’hystérique, tout commence par une étreinte trop serrée : celle du lien maternel, de cette Bejahung première, cette adhésion vitale au premier objet. Le corps de l’hystérique reste pris dans cette affirmation originaire — non pas dans le refus du désir, mais dans l’impossibilité du manque. Ce qui lui manque, c’est précisément le manque.

Là où l’enfant normal se sépare en perdant, l’hystérique s’attache en se perdant. La coupure du cordon ombilical n’a jamais vraiment eu lieu ; le désir, au lieu de se déployer, tourne autour d’un vide non advenu. D’où cette tension infinie entre une demande d’amour absolue et une impossibilité d’y croire.

Le corps hystérique est le témoin d’une jouissance non détachée, d’une excitation sans issue. Il réclame le sexe, mais fuit l’acte ; il appelle le père, mais n’attend de lui que l’impossible. Ce corps est une plainte devenue forme : il ne parle pas, il s’exhibe.

II. Le sexuel comme éthique freudienne

Pour Freud, tout procède du sexuel. Non pas du plaisir, mais de cet excès pulsionnel qui vient troubler le champ du besoin. L’amour, pour lui, n’est pas un sentiment, mais une structure du vivant (pulsion de vie) : il naît du détournement du besoin, de cette dérive qui fait du sein un objet et non plus un organe, un bios.

C’est là que se joue le passage du biologique au psychique : dans ce reste, ce plus-de-jouir avant la lettre. Le sexuel est l’éthique même du sujet — éthique de la limite, du refoulement, de la sublimation.

Freud n’a jamais cédé sur le sexuel. Ce fut le motif profond de sa rupture avec Jung : il refusait que la libido soit désérotisée, spiritualisée, transformée en énergie cosmique. Il savait que cette dérive, sous couvert d’élévation, signe le retour du religieux. L’homme n’est pas animé par des forces de l’esprit, mais par la torsion de son corps parlant.

La civilisation, disait-il, repose sur le refoulement du sexuel. Ce refoulement est son prix, mais aussi sa dignité : c’est parce que l’homme ne peut véritablement jouir qu’il parle, aime et crée.

III. Lacan ou la désincarnation du sexuel

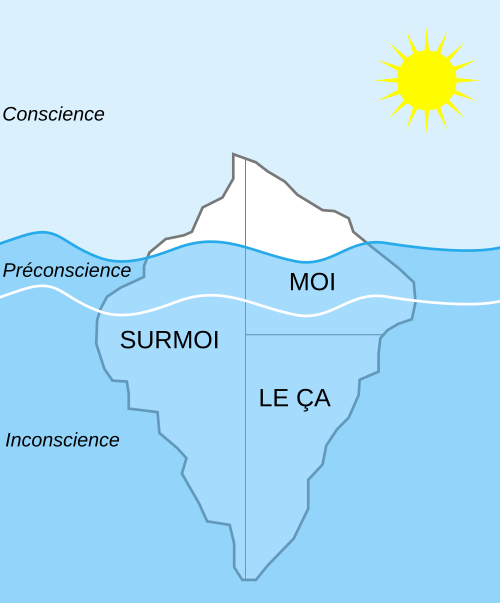

Lacan, en faisant du signifiant la cause du sujet, a déplacé la psychanalyse vers une autre scène : celle du langage. Le corps n’y est plus qu’un effet de discours, la jouissance devient fonction logique, le sexe une place vide dans la chaîne symbolique.

C’est un renversement splendide et dangereux : splendide, car il révèle la structure de l’inconscient comme langage ; dangereux, car il en oublie que le langage n’est jamais que le symptôme d’un corps excité.

En posant le primat du signifiant, Lacan récuse l’origine sexuelle de l’homme. Ce qui distingue l’humain de l’animal n’est plus sa sexualité sans instinct, mais sa dépendance au langage. L’érotique freudienne devient grammatologie : le désir est effet de signifiant, le symptôme, formation de discours, la jouissance, limite logique.

Mais ce glissement, s’il a ouvert la psychanalyse à une lecture structurale, l’a aussi vidée de sa chair. Le Dieu des stoïciens— ce dieu de la jouissance maîtrisée — s’installe : la parole devient principe de salut. À force de parler, on oublie que c’est du corps qu’il s’agissait.

IV. La jouissance Autre : illusion d’un verbe sans chair

La « jouissance Autre » lacanienne promet un au-delà du phallus, un lieu où la jouissance féminine se déploierait hors du signifiant. Mais cette promesse ne fait que déplacer la vieille illusion mystique : celle d’une complétude retrouvée, d’une fusion océanique.

Freud, lui, aurait vu là la plus grande résistance à la psychanalyse — ce moment où le discours s’élève au-dessus du sexuel, où le corps s’efface derrière le verbe.

Il n’y a pas d’Autre jouissance : il n’y a que des restes de la jouissance phallique, des déchets de libido, des résidus de corps. Le réel, chez Freud, n’est pas ce qui échappe au langage, mais ce qui s’éprouve comme perte dans le corps. Lacan, en spiritualisant le réel, a transformé la pulsion en topologie.

Le discours analytique ne sauve pas du corps : il y ramène. C’est pourquoi l’analyse n’est pas une herméneutique, mais une épreuve. À force de vouloir tout symboliser, on oublie que l’inconscient parle avec des orifices.

V. Le corps parlant : refonder la psychanalyse

Ce qui distingue l’homme de l’animal, ce n’est pas le langage, c’est le fait qu’il parle avec son corps. L’inconscient n’est pas structuré comme un langage, il est incarné comme un symptôme.

Le sujet n’est pas le produit du signifiant, mais l’effet d’un corps qui ne sait que faire de sa jouissance.

Revenir au corps, ce n’est pas renier Lacan : c’est accomplir Freud. C’est rappeler que la parole analytique n’est efficace que parce qu’elle touche au sexuel, à ce point où le langage défaille.

Le transfert, avant d’être une supposition de savoir, est une adresse du corps au corps : une érotique du malentendu.

L’analyse doit redevenir ce qu’elle n’a jamais cessé d’être : une clinique du sexuel. C’est-à-dire une mise à nu du réel du corps, là où le signifiant échoue à dire ce qu’il fait.

VI. Conclusion : le retour du refoulé

Si Freud fut le fondateur du refoulement, Lacan en fut le grand traducteur. Mais la traduction a fini par se prendre pour l’original. À vouloir faire du signifiant le moteur de l’inconscient, on a inversé le refoulement : ce n’est plus le sexuel qui est refoulé, c’est le corps.

Or le corps revient toujours. Il revient sous forme de symptômes, de maladies de la parole, de dépressions sans signification, de jouissances sans sujet. Le XXIᵉ siècle, saturé de discours et de jouissance, est celui du corps sans signifiant, de la chair sans lieu.

Il faut donc rouvrir la psychanalyse par où elle a commencé : non pas par le savoir, mais par le sexe.

Non pas par le signifiant, mais par la pulsion.

Non pas par l’interprétation, mais par le corps.

« Le corps contre le signifiant » : voilà peut-être le combat de la psychanalyse à venir.

Non pas pour abolir le langage, mais pour lui rendre sa source : le cri d’un corps qui, en parlant, se découvre exilé de lui-même. Le psychanalyste reste un irréductible étiologue…

Thierry-Auguste Issachar