(Freud, Lacan, Melman)

Freud avait conçu le Moi comme une instance d’articulation et de liaison : entre les exigences pulsionnelles du Ça, les impératifs du Surmoi, et les contraintes du principe de réalité. Le Moi n’est pas une entité stable, mais un champ de tensions. Sa fonction n’est pas de dominer mais de médiatiser. Il tient de l’équilibriste : pris entre l’excès de la pulsion et la sévérité du commandement, il cherche à maintenir un ordre possible de la vie psychique, toujours menacé de rupture.

Mais cette figure du Moi, héritée du freudisme, est aujourd’hui vacillante. Ce n’est plus l’homme freudien, tiraillé entre devoir et désir, qui habite nos sociétés contemporaines, mais un sujet que Melman décrit comme désaffilié du symbolique, livré à un Surmoi d’un genre nouveau. Le Surmoi freudien interdisait pour mieux civiliser ; il posait des limites pour rendre la jouissance supportable. Le Surmoi moderne, au contraire, ordonne de jouir. Il ne dit plus « tu ne dois pas », il répète : « jouis davantage, ne te prive de rien ».

Melman l’appelle le Surmoi « démocratique » — un Surmoi qui ne punit plus, mais excite. L’interdit, jadis moteur de la sublimation, s’est renversé en injonction. Le sujet n’a plus à renoncer à la jouissance, il doit désormais la prouver. Or cette injonction paradoxale — jouir, mais toujours plus — a pour effet de court-circuiter la fonction du Moi.

Car le Moi, pour Freud, naît de la limite. Il est structuré par le refoulement, c’est-à-dire par la reconnaissance d’une perte originaire. Sans perte, pas de réalité psychique, pas de représentation, pas d’élaboration possible. C’est pourquoi Freud disait que le Moi est avant tout un « Moi corporel », dérivé des expériences de surface : il marque la frontière entre dedans et dehors. Or notre modernité abolit ces frontières.

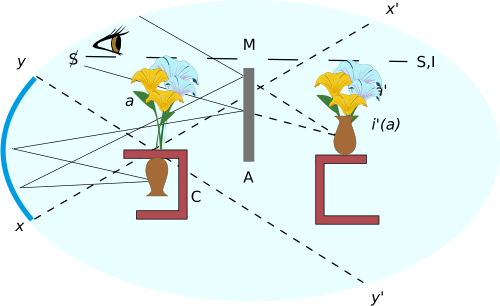

Sous l’effet du discours de la jouissance et de la transparence, le Moi s’efface au profit d’une surface sans profondeur : l’Ego. L’Ego n’est plus ce qui médiatise, mais ce qui exhibe. Il ne symbolise plus, il s’auto-reflète. C’est l’âge du selfie généralisé, où la consistance imaginaire supplante la consistance symbolique.

L’effet clinique en est majeur : le sujet contemporain n’est pas un sujet vide, mais une pure intériorité de désir excité, saturé de stimuli, sans jouissance possible, oscillant entre exaltation maniaque et vide mélancolique. L’excitation remplace le désir, l’actualisation remplace le manque, et la frustration — jadis moteur du désir — devient insupportable.

Melman souligne que ce déplacement s’accompagne d’un effondrement du refoulement primaire : le sujet n’a plus de distance à ses pulsions. Ce n’est pas qu’il les réalise davantage, mais qu’il n’en éprouve plus la contradiction. Là où Freud situait l’appareil psychique comme un espace de différenciation, de délai et de retour du refoulé, le sujet moderne vit dans l’immédiateté pulsionnelle. Tout doit se dire, se voir, se consommer. Rien ne doit se perdre.

Ce glissement entraîne la décomposition du Moi en deux pôles contradictoires :

- un Moi hypertrophié, obsédé de performance, d’image, de maîtrise, qui se fantasme souverain ;

- et un Moi dissous, privé de toute assise symbolique, livré à la déréalisation et à la perte de repères.

L’un compense l’autre : plus l’Ego se gonfle, plus le Moi se défait. Plus on s’expose, moins on existe.

Lacan avait averti de ce danger dès le Séminaire II : « Le Moi est essentiellement un objet. » C’est dire qu’il ne se constitue que par identification à une image, donc par méconnaissance. Si cette image cesse d’être traversée par le symbolique — si elle ne renvoie plus à un Autre qui la limite et la valide — elle devient pure hallucination de soi. L’homme moderne se regarde au lieu de se penser.

La mutation du Surmoi a donc un effet en chaîne :

- Le Surmoi ne réprime plus mais excite.

- Le Moi n’arbitre plus mais s’épuise.

- Le refoulement ne structure plus mais se dissout.

- La jouissance n’est plus un reste mais une obligation.

Freud parlait du malaise dans la civilisation : un conflit entre pulsion et loi, dont la culture était l’héritière. Notre malaise contemporain est inverse : la disparition du conflit lui-même. Nous ne sommes plus divisés, nous sommes collés à nous-mêmes. Or c’est la division qui fait le sujet. Sans elle, il n’y a plus que des individus sans intériorité symbolique, c’est-à-dire sans altérité.

Le monde « égopsychologique » contemporain n’a donc pas libéré le sujet, il l’a aliéné à son excitation propre. En remplaçant le refoulement par la décharge, la culpabilité par l’image, et le désir par la performance, il a produit un sujet sans jouissance — un sujet qui ne cesse de vouloir ce qu’il ne peut plus désirer.

Ce que Freud appelait « l’autoérotisme » des débuts de la vie psychique revient alors, sous une forme technologique et spectaculaire : un autoérotisme de masse, un monde saturé de signifiants sans sujet, où chacun est invité à jouir de soi comme d’un objet.

Mais un monde sans refoulement est un monde sans lien. Et c’est là le paradoxe : en voulant abolir la Loi, l’Ego a détruit le seul espace où la jouissance pouvait se dire, se différer, se partager. L’avenir du Moi dépendra peut-être de notre capacité à réintroduire du manque — c’est-à-dire à réinventer un rapport au désir qui ne soit pas consommation, mais traversée.

Thierry-Auguste Issachar