« Je ne parle plus pour être compris, je parle pour que vous m’écoutiez. » – Jacques Lacan

Notre époque n’est plus celle de la vérité, mais de l’expression. Il ne s’agit plus de dire quelque chose, mais de se dire soi. Le moi s’y donne à entendre dans une prolifération spectaculaire d’images, de voix, de poèmes et de gestes que rien ne vient plus modérer. À en croire certains, chacun de nous cacherait en lui un artiste : un poète muet, un cinéaste empêché, un peintre maudit ou un musicien incompris. Même les psychanalystes n’échapperaient pas à cette vocation lyrique. Mais de quel sujet cette floraison narcissique est-elle le nom ?

L’artiste d’hier révélait quelque chose de la structure du monde ; il y ouvrait un trou. Celui d’aujourd’hui, bien souvent, le bouche avec son moi. Ce que produit notre époque n’est plus une œuvre, mais une performance de soi. À force d’avoir célébré l’individu, nous avons fait du sujet une fiction et du moi une norme.

Mais un moi généralisé n’est plus un sujet. Ce que Freud avait d’abord désigné sous le nom de narcissisme primaire revient aujourd’hui sous une forme hypertrophiée : celle d’un moi sans faille, incapable de division, ne supportant ni l’altération, ni le manque, ni l’objet.

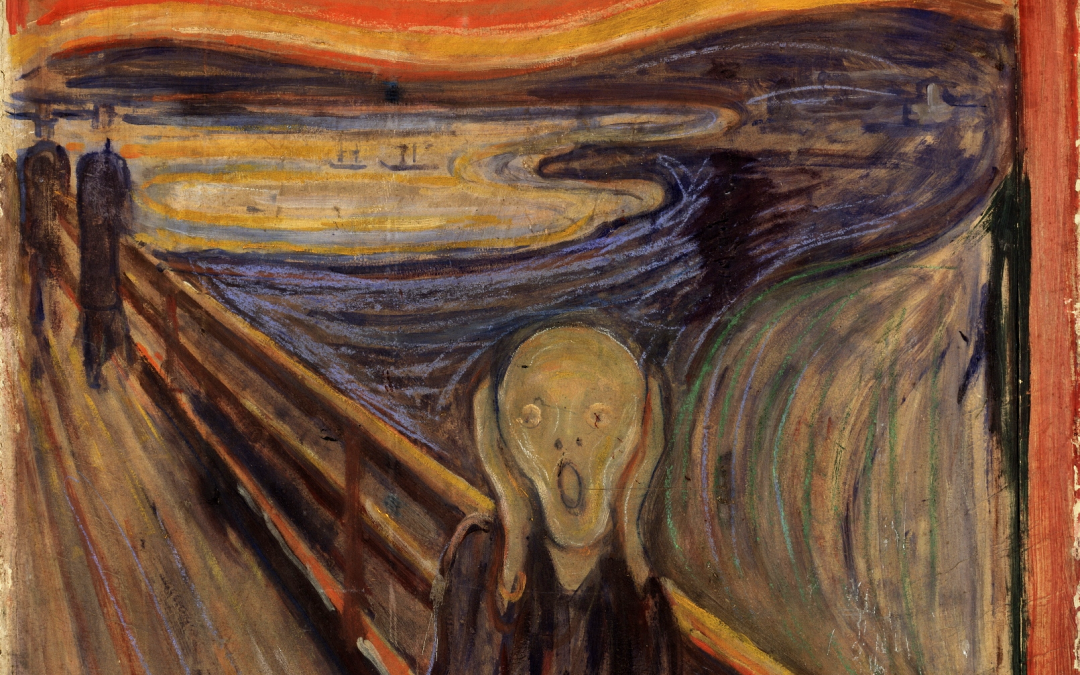

Un trou n’est plus un trou. L’énoncé est brutal. Il résume pourtant l’impensé de notre temps. Car le mot ne vient plus recouvrir la chose. La nomination ne borde plus l’objet. Et ce qui s’ouvre alors n’est pas le champ du symbolique, mais celui du chaos. Ce n’est plus le vide structurant du désir, mais l’engloutissement de la signification. Lacan, dans un moment de prescience presque délirant, en tirait une conséquence radicale : « Je ne parle plus pour être compris. » L’époque n’est plus celle de l’interprétation, mais de l’écoute. Et ce que l’on écoute, ce ne sont plus des paroles — mais des cris.

De là, peut-être, l’identification de Lacan au discours de la folie. Là où Freud, médecin, observait la démence d’un point de vue extérieur — celui de l’Autre supposé sain —, Lacan choisissait d’y plonger, y reconnaissant un lieu d’émergence du sujet. La folie, pour lui, n’est pas l’envers de la raison, mais son envers parlé. Un discours qui, parce qu’il a perdu le lieu de l’Autre, exhibe la faille constitutive du symbolique.

Mais l’hallucination, rappelle Freud, suppose que le moi soit suffisamment désagrégé pour que l’épreuve de réalité ne fasse plus obstacle à la mise en scène de l’objet. L’objet, alors, ne se représente plus — il s’impose. Il n’est plus barré par le langage. Il revient, pur, intrusif, ravageur. Dans la psychose, l’objet n’est plus perdu : il est présent. Et cette présence est insupportable.

Ce qui complique le travail de l’analyste aujourd’hui, c’est que les symptômes de la psychose ressemblent à s’y méprendre à ceux des névroses. Comme si l’époque elle-même favorisait ce brouillage. Comme si la structure s’effaçait derrière le style. Comme si, enfin, la psychose devenait notre norme esthétique. Ce que Freud repérait comme des formes de substitut hystériques ou obsessionnels — phobies, cérémonials, refoulements — se travestit désormais dans un décor schizoïde où la parole s’efface derrière l’image, où le symptôme devient manifestation de soi.

Mais ce théâtre généralisé masque un délitement plus profond. Car les grandes fictions collectives — celles du Nom-du-Père, de l’État, de la Loi — ne sont que les formes symboliques d’un moi collectif. À force de les destituer, à force d’en dénuder la construction imaginaire, on finit par dissoudre ce moi collectif, c’est-à-dire par défaire la civilisation elle-même.

Le retour à l’originaire n’a rien de poétique. Il est pré-oral, pré-symbolique, pré-cannibalique. Là où le sujet ne peut plus supporter le manque, l’objet devient impossible à intégrer. L’alimentation elle-même devient refus, puis expulsion. Ce n’est plus seulement l’objet qui est rejeté : c’est l’existence même. Le suicide n’est plus alors un acte contre la vie, mais une éjection de l’objet-monde.

Là se dresse, pour nous analystes, un dilemme fondamental. Comment interpréter dans un monde où le signifiant ne borde plus rien ? Comment soutenir un transfert quand le sujet est remplacé par une identité flottante ? Comment encore parler quand la parole est absorbée dans un bruit narcissique constant ?

Peut-être s’agit-il, comme le disait Lacan, non plus de comprendre, mais d’écouter. Non plus de nommer, mais de faire silence autour du trou. De retrouver, dans le vacillement même du langage, la place exacte d’un sujet — pas celui qui s’exprime, mais celui qui se tait.

Thierry-Auguste Issachar

Crédit : The_Scream_by_Edvard_Munch,_1893_-_Nasjonalgalleriet