Liste des contributions des membres d’Essaim freudien.

Les contributions

Plaidoyer pour une étiologie psychanalytique

La psychologie moderne, si prompte à se dire « scientifique », n’aura finalement fait que repeindre les anciens démons médiévaux avec des couleurs plus neutres. Le lexique a changé – plus de diable ni de possession –, mais la logique reste la même : il s’agit toujours d’expliquer, de classer, de maîtriser. On a simplement troqué le bénitier contre la batterie de tests. Ce faisant, on a oublié le plus essentiel : la faille.

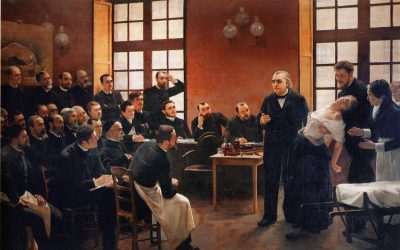

Soigner l’hystérie pour guérir de l’obsession

Freud ne s’est pas trompé de cible !

Guérir de notre maladie obsessionnelle ne passera ni par la morale ni par l’ascèse. Il ne s’agit pas d’ajouter une couche de commandements à ceux que le surmoi nous assène déjà, ni de tendre plus encore vers cet idéal du moi d’inspiration chrétienne, où pureté, maîtrise et sacrifice tiennent lieu de salut.

Non : c’est ailleurs qu’il faut porter le fer. C’est du côté du symptôme hystérique qu’il faut opérer.

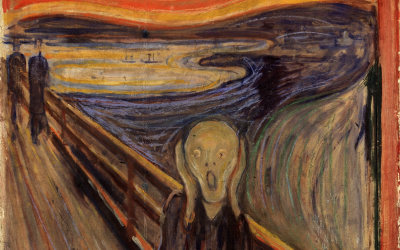

Le poète, le trou et le suicide. Psychanalyse de notre temps

Notre époque n’est plus celle de la vérité, mais de l’expression. Il ne s’agit plus de dire quelque chose, mais de se dire soi. Le moi s’y donne à entendre dans une prolifération spectaculaire d’images, de voix, de poèmes et de gestes que rien ne vient plus modérer. À en croire certains, chacun de nous cacherait en lui un artiste : un poète muet, un cinéaste empêché, un peintre maudit ou un musicien incompris. Même les psychanalystes n’échapperaient pas à cette vocation lyrique. Mais de quel sujet cette floraison narcissique est-elle le nom ?

L’hystérique à l’origine : le symptôme comme matrice de l’obsession

L’obsessionnel n’inaugure rien. Il ne crée pas sa propre impasse. Il y entre, contraint, convoqué, assigné. Il arrive après l’interpellation, après la faille, après le geste inaugural de l’hystérique. Il vient trop tard, au chevet d’un réel déjà troué, d’une énigme déjà posée.

Obsessions héroïques : vie appauvrie et fiction compensatoire

L’obsessionnel ne fuit pas la mort. Il la nie. Il ne se détourne pas du tragique de l’existence, il le désamorce, l’anticipe, l’aseptise. Le paradoxe de cette position tient à ceci : à force de vouloir sauver la vie, il la rend inhabitable. À force de vouloir tout maîtriser, il s’empêche de vivre. Il ne fait pas l’économie de la souffrance, mais celle du risque. Le sujet obsessionnel est celui qui, dans sa tentative de se préserver, organise méthodiquement son appauvrissement.

Monsieur Loyal ou l’impossible sortie du cirque

Dans le grand chapiteau de l’existence, nul ne prend la parole sans d’abord saluer celui qui l’organise. Il est là, toujours, invisible mais présent : Monsieur Loyal. Ce maître de cérémonie, c’est le Père, non pas celui de chair et d’os, mais celui qui fonde l’ordre symbolique, le surmoi en redingote, qui désigne la piste, fait entrer les fauves, appelle l’acrobate au silence. Tuer le père revient à faire taire ce Monsieur Loyal, à vouloir faire effondrer le chapiteau tout entier.

Répéter pour rester loyal : une lecture freudienne du social

Pourquoi les Noirs sont-ils surreprésentés dans les prisons américaines ? Pourquoi les enfants d’ouvriers peinent-ils, génération après génération, à se soustraire à la relégation scolaire ? Pourquoi certains groupes, minorités visibles ou symboliques, semblent-ils toujours « tomber » dans les pièges que l’ordre social leur tend, comme s’ils y étaient attendus ?

Le poison de l’écrit : un antidote ?

Socrate n’a rien écrit. Pas un mot. Lui, le père de la philosophie occidentale, a préféré le dialogue vivant à la trace écrite. Tout ce que nous savons de lui, nous le devons à ses disciples — Platon en tête — qui ont fixé sa parole dans leurs propres mots.

Possession : la phobie comme rebut de l’obsession

On a trop souvent regardé la phobie comme un symptôme primitif, presque puéril. Le petit garçon qui ne veut pas sortir à cause des chiens. La jeune femme qui évite les tunnels. L’homme d’affaires qui panique en avion. On rassure, on explique, on prescrit. Et l’on passe à côté de ce que la phobie révèle — ou plutôt, de ce qu’elle dément.

« Je m’en bats les couilles » : clinique d’un sujet désamarré

Il n’est rien de plus efficace pour dé-subjectiver un être humain que de lui coller un numéro. C’est une vérité sinistre que les nazis avaient bien comprise : en gravant une suite de chiffres sur l’avant-bras, on ne désigne pas une personne, on annule un nom, un visage, une histoire. La numérotation, loin d’être neutre, opère une réduction violente : celle d’un sujet à une position comptable dans un dispositif de contrôle.

“Tout rêve est réalisation de désir.”

Sigmund Freud